Änderungen an meiner BMW R80GS

Thema Gabel

Die Gabel ist leider serienmäßig sehr mäßig: miese Dämpfung,

mäßiges Ansprechen, trotz

div. Ölsorten- und Ölstandsexperimente. Schlechter wie die gute alte XT

(und die hatte nun wirklich keine high-tech-Gabel).

Die Gabel der Baujahre 91 bis 96 ist in einigen Details anders als die von 88

bis 90 -

und erst recht diejenige der R80 G/S (bis 87).

Hier nun meine eigenen Erfahrungen - zwei Ansätze zur Verbesserung.

Wirth-Federn (2003)

- schon ein wenig besser, aber immer noch schlechter wie die XT.

- Nachtrag Nov. 2006: im HPN-Forum gibt es Leute, die sagen, daß bei den

Wirth-Federn beim vollen Einfedern die Windungen aufeinanderschlagen - das

wäre dann eine glatte Fehlkonstuktion. Ich kann dazu nix mehr sagen.

Kartuschen (2004)

- Infos

im HPN-Forum

- Beschaffung:

- Die sog. "Sportfederung" (Hersteller Marzocchi) war März

2004 problemlos beim

bestellbar.

bestellbar.

- Teile Nummern: 2 317 539 und 2 317 540

- "Anbausatz" = Gutachten, Blinkerhalter, Lenkererhöhung

(hatte ich schon), Kleinkram.

- Leistung:

- Jetzt ist die Gabel wirklich eine ganz andere Geschichte! Die

Kanaldeckel in Schräglage und andere ähnliche Sachen auf der

Hausstrecke, die ich vorher zu fürchten gelernt habe, gehen jetzt

wieder.

- Viel feineres Ansprechen, auch bei Kälte.

Tips zur Einbauanleitung (habe ich auch in die

PDF-Datei

eingebracht):

- zum Einbau (Festziehen) sollte man sich einen 32er Ringmaul (flach,

ungekröpft) besorgen, weil die Muttern oben doch sonst schnell

vermurkst aussehen oder sind. Eine 32er Nuß greift nicht voll (Fasen

innen, Mutter ist sehr flach, Blinkerhalter). Am besten, man

schleift diesen

Ringschlüssel noch flach ab.

- Gabelöl zum Einfüllen erwärmen

- Das "Entlüften" (Nr. 27) ist ein echtes Gefummel, weil man

nicht mehr gescheit an die Schrauben rankommt, wenn der Lenker schon

montiert ist. Also davor machen. Der Sinn ist mir übrigens nicht klar.

Woher soll denn da durch den Einbau ein Druckpolster kommen? Es wird

nicht erwähnt, daß man "pumpen" soll.

|

|

- bei den Kartuschen, so wie ich sie frisch vom BMW-Händler bekam,

war nur bei der einen Seite (leider vergessen, welche...) der in der

Anleitung erwähnte (Bild 17) "Endanschlag" (blaue Aluhülse) dabei.

Ich bin mir heute (2008) nicht sicher, ob das so richtig ist ...

- Text zu Schritt 17 aus der Anleitung:

- Aus der Kartusche (#1) die untere Zentralschraube (#2)

herausdrehen, den Endanschlag (#3) und den Dichtring (#4)

abnehmen. Den Endanschlag mit der großen Öffnung nach oben in

das Gabelgleitrohr (#5) einlegen.

- wenn man die Kartuschen aus der Verpackung nimmt, ist alles

"vormontiert". Bei mir war auf einer Seite eben kein Endanschlag

(#3) dabei. Rechts ein Foto (nicht von mir):

- In Schritt 19 wird dann diese Zentralschraube (#2) und der

Dichtring #4 von außen durch das Gabelgleitrohr wieder mit der

Kartusche im Inneren verschraubt.

Dann heißt es sinngemäß: "Jetzt die Arbeitsschritte 9-19 auf die

linke Gabelseite anwenden."

- Insofern sollte es beidseitig solche Hülsen geben.

- Dafür spricht auch das Foto unten aus dem HPN-Katalog...

|

|

Setup (März 2004):

- wie schon zuvor mit den Standard- oder Wirth-Federn habe ich ...

- 10W-20 in die Zugstufe

(das ist die Kartusche mit R=Rebound, soll rechts eingebaut werden) und

- 7,5W-15 (= halbe-halbe 5W-10 und 10W-20 gemischt) in die

Druckstufe (C=Compression,

soll nach links)

gegeben, was gut paßt. Aber beim nächsten Gabelölwechsel kommt in beide

10W-20. Dies kann man vermutlich ohne weiteres durch ein paar Klicks weiter öffnen

oder schließen nachregeln und man hat kein

Öl übrig. Mehrbereichsöl verwende ich seit 20 Jahren, ich finde den

Effekt v.a. bei Kälte sehr positiv (leichtes Ansprechen), und

Straffheit im Sommer.

- ich habe die "kurzen" Hülsen (75 mm) belassen (kein PD-Tank, bin

eher Leichtgewicht, kein schweres/schnelles Gelände)

ð

eher

komfortorientiertes, weiches Setup infolge relativ geringer

Vorspannung. Dies bewirkt einen

Negativ-Federweg

von gut 30% (ca. 6 cm), was zwar der reinen Lehre entspricht, aber doch

eine deutliche Reduktion des Netto-Federwegs bedeutet. Ich werde

anläßlich des nächsten Gabelölwechsels mal die längeren Hülsen (85

mm) einbauen. Dann dürfte sich der Negativ-Federweg auf ca. 5 cm

reduzieren (Begründung: Sven hat sich 95er Hülsen gedreht, und damit

sinkt seine Basic ca. 20 mm weniger ein als meine - es scheint sich also

in diesem Bereich ca. 1:1 linear zu verhalten).

Setup Juli 2006:

- von den längeren Vorspannhülsen bin ich mittlerweile abgekommen, weil

ich glaube, daß dann die Fuhre für mein Gewicht einfach vorne zu hoch zu

liegen käme, und somit zuwenig Negativfederweg übrig bliebe.

- Gabelöl jetzt "Fuchs Silkolene Pro RSF 10 WT" in beiden Kartuschen: auf

dieses Öl bin ich durch einen sehr enthusiastischen Test in einem der MO-Sonderhefte gekommen. Dort hat es einer 75/5-Gabel sehr gut getan. Es

hat laut Test einen sehr hohen Viskositätsindex über die Temperatur -

ich habe das so aufgefaßt, daß es ein "normales" 10W-20 Gabelöl deutlich übertrifft.

- Hauptziel war, durch ein zähflüssigeres Öl, welches aber nicht bei

niedrigeren Temperaturen die Gabel total unkomfortabel ansprechen läßt,

in den Verstellbereich der Dämpferelemente zu kommen.

- Fazit: jetzt merkt man in der Tat etwas beim Einstellen mit den

beiden Rädchen! Denn das war bisher nicht zu merken (Blindversuch

durchgeführt). Das heißt also, der Regelbereich der 16 Klicks ist

offenbar für ein 10er (Basis-Viskosität) oder noch härteres Gabelöl ausgelegt.

Es könnte aber immer noch erheblich mehr Effekt spürbar sein, so wie

z.B. am Federbein hinten (WP, und noch mehr Öhlins).

- Außerdem etwas bessere Dämpfung als vorher.

- Beim Gabelölwechsel ist zu beachten, daß sich ein Teil des Öls

(irgendwo zwischen 50 und 100 cm³) innerhalb der Kartuschen befindet

(dorthin wird es nach der "Erstbefüllung" angesaugt). Wenn man einfach

das Öl nur ablaufen läßt, denn wird man nur ca. 300-350 cm³ pro Holm

auffangen. (Auch das Entfernen der Halteschraube ganz unten bewirkt nichts.)

- Abhilfe: man muß tüchtig "pumpen". Dieses "Pumpen" muß intensiver /

öfter erfolgen als bei den normalen Gabel-Innereien.

- Ziel der Genauigkeit bei der Ölfüllmenge ist vor allem die Gleichheit

des verbleibenden Luftpolsters, denn dieses wirkt mit federnd (im

"endlagennahen" Bereich, also progressiv) und sollte daher rechts und links

gleich sein. Daher wird auch immer wieder empfohlen, den "Ölstand" mit dem

Zollstock zu messen.

- Um die Gabelsimmerringe hingegen braucht man sich bei einer leichten

Über-Befüllung noch keine Sorgen zu machen. Nur wenn die Restluft beim

vollen Einfedern gegen 0 ginge, dann könnte das kritisch werden. Aber ich

schätze, dazu müßte man wohl jenseits der 600 cm³ einfüllen ...

Setup August 2008:

- im Vergleich mit einer anderen GS mit ebenfalls Kartuschen ist die meine

weicher, und taucht infolgedessen vor allem beim Bremsen tiefer ein.

Durchschlagen habe ich zwar noch nicht erlebt, aber dennoch kommt nicht nur

mir meine Gabel als mittlerweile etwas zu weich vor.

- Mit Vorspannhülsen würde sich dies auch nicht ändern, lediglich die

"Ausgangshöhe"

- Messungen des Negativ-Federwegs:

- 200 mm Federweg (werden die im Fall der Gabel eigentlich parallel zu den

Standrohren oder "echt", also senkrecht zur Straße, gemessen?)

- Einfedern unter Fahrzeuggewicht alleine: 43 mm

- Einfedern unter Fahrzeug- und Fahrergewicht (= weitere 75 kg, sagen wir

mal zur Hälfte vorne, also 37,5 kg): 55 mm. Also: 37,5 kg bewirken ein

Einfedern um (weitere) 12 mm

- ich tendiere momentan dazu, über den Winter härtere Federn einbauen zu

lassen.

Gabelölwechsel März 2009:

- (Das mit den härtere Federn habe ich verschoben.)

- gefahrene Strecke ca. 12.000 km

- Öl links (Druckstufe): wie neu

- Öl rechts (Zugstufe): ziemlich schwarz, silbriger feiner Abrieb, jedoch

wasserfrei - Ursache ...?

- wieder "Fuchs Silkolene Pro RSF 10 WT" eingefüllt

- bei dieser Gelegenheit habe ich übrigens entdeckt, daß auf beiden Seiten

die blaue Hülse vorhanden war ...

.

Die gute Nachricht daran lautet: ich bin nicht in den letzten 5 Jahren senil

geworden ...

.

Die gute Nachricht daran lautet: ich bin nicht in den letzten 5 Jahren senil

geworden ...

Gabelöl-Vergleich

- Im 2-Ventiler-Forum hat

"riedrider" eine Tabelle erstellt, die endlich mal Zahlen beinhaltet.

Hier ist sie (und

hier als PDF).

Hier ist sie (und

hier als PDF).

- Sortiert nach der Spalte "reported cSt @ 40C centi Stokes", sieht man

ganz beträchtliche Unterschiede zur angegebenen sogenannten "Viskosität"

(2,5 bis 30). Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal ist "reported

Viscosity Index (VI)".

Neue Federn März 2011

- um die Gabel etwas härter zu bekommen, habe ich neue progressiv

gewickelte Federn von Wilbers eingebaut. Wilbers-Nummer: 600-114-01.

- Dabei haben wir auch ein paar Messungen gemacht: die Federn wurden von

Hand auf eine Personenwaage zusammengedrückt, ein Holzstab innen als

Führung, und von oben über ein Brett mit Loch belastet. Zugegebenermaßen

eine recht grobe Messungen, aber wir haben jeweils ein paar Meßwerte

gemittelt.

Messungen Rohwerte

|

|

Serie |

Wilbers |

Kartuschen |

|

Länge 0 kg (entspannt) [cm] |

44,8 |

44,8 |

44,5 |

|

Länge 10 kg [cm] |

42,9 |

42,8 |

42,2 |

|

Länge 20 kg [cm] |

40,8 |

40,8 |

40,1 |

- "Serie": Original-Federn (nicht progressiv) aus der ursprünglichen Paralever-Gabel.

- Diese haben dieselbe Länge. Somit sind die Gabelfedern der

Standard-Gabel der Paralever auch in den Kartuschen verwendbar!

- Warum die Hersteller hier getrennte Nummern auflisten, ist mir nicht

ganz klar.

- "Wilbers": die neu gekauften progressiven Wilbers-Federn

- "Kartuschen": die (nicht progressiven) Federn, die zuvor in den Kartuschen drin waren.

|

|

Serie |

Wilbers |

Kartuschen |

|

Differenz 0->10 kg |

1,9 |

2 |

2,3 |

|

Differenz 10->20 kg |

2,1 |

2 |

2,1 |

Daraus errechnete Federrate: Kraft / Weg

|

|

Serie |

Wilbers |

Kartuschen |

|

Federrate 0->10 kg |

5,26 |

5,00 |

4,35 |

|

Federrate 10->20 kg |

4,76 |

5,00 |

4,76 |

|

Federrate gemittelt |

5,00 |

5,00 |

4,50 |

- die Federn, die in meinen Kartuschen verbaut waren, sind also 10%

weicher als die neuen Wilbers, und auch im Vergleich mit den

"Standard-Federn"

- Ursache dafür ist unklar: Ermüdung? Gesetzt?

- Hinweis: die gemessene Federrate der Wilbers ist "der

Anfang". Denn es sind progressive Federn: mit jedem cm wird die

Federrate härter.

Technische Daten der Federn

|

|

Draht-Ø |

Windungsabstand |

|

|

oben |

unten |

|

Serie |

4,45 |

6,60 |

8,60 |

|

Kartuschen |

4,40 |

6,60 |

8,45 |

|

Wilbers |

vor lauter Eifer vergessen zu messen... |

Fazit

- die in meinen (!) Kartuschen ausgelieferten Federn haben eine um 10%

geringere Federrate als die serienmäßigen und die neu gekauften Wilbers

- sie sind im entlasteten Zustand um 3 mm kürzer als originale - haben sie

sich gesetzt?

- auf jeden Fall ist somit klar, warum meine Kartuschen-Gabel recht weich

war.

Neues Setup

- 10 mm mehr Vorspannung bewirkt ca. 10 mm höhere Lage

- Vorspannhülsen nach reiflicher Überlegung auf 75 mm belassen: von der

Federhärte her war zu erwarten, daß dann, wenn die Gabel vorher 100 mm

eintauchen würde, sie jetzt nur noch 90 mm eintauchen dürfte. Noch mehr wäre

mir zuviel.

- die 75 mm Vorspannhülse bewirkt eine Kompression der Feder von 44,8 auf 41,7

cm - also etwa um 3 cm oder 15 kg Vorspannung

- Meßergebnisse "Einsacken vorne" (gemessen parallel zur Gabel, nicht

senkrecht):

| |

Vorspann-hülsen |

Tank (kg) + ggf. Verkleidung*** |

nur Moto

** |

Gewicht Fahrer kpl.* |

Moto + Fahrer (zusätzl.) |

Negativ-Federweg |

| Meine, 2009 |

75 |

20 |

43 |

80 |

12 |

55 |

| Meine, 2011, Kartuschenfedern original |

75 |

20 |

36 |

80 |

20 |

56 |

| Meine, 2011, neue Wilbers-Federn |

75 |

20 |

27 |

80 |

13 |

40 |

| Meine, 2011, neue Wilbers-Federn |

65 |

20 |

45 |

80 |

14 |

59 |

| GS #1

(Zorro) |

75 |

23 |

35 |

125 |

30 |

65 |

| GS #2

(Bertl) |

95 |

24 |

20 |

125 |

21 |

41 |

|

G/S mit GS-Gabel (Uwe01) |

84 |

25 |

32 |

95 |

24 |

56 |

|

GS #3 (Uwe01) |

84 |

24 |

29 |

95 |

17 |

46 |

|

GS #4 (KlausS) |

75 |

23 |

35 |

90 |

20 |

55 |

| Basic mit 32 l PD-Tank |

96 |

25 |

21 |

100 |

13 |

34 |

| PD Classic |

98 |

20 |

21 |

100 |

? |

? |

* eine vernünftige Annahme ist, daß ca. 50% (eher weniger) des

Fahrergewichts vorne wirksam werden

** Übrigens ist die Radlast vorne bei

einer GS mit dem 26l-Tank, aber ohne Verkleidung ca. 100 kg.

*** Tankgewicht: Benzin ca. 0,8 kg/l

Anmerkungen zum Messen: es ist besonders bei Kälte recht fehleranfällig.

Immer mehrere Male die Gabel "bockern" und Mittelwert bilden.

- Von der Härte her hätte ich auch die "Standard-Federn" nehmen können,

aber die Wilbers sind progressiv.

- Fahrverhalten: Erfolg! Sackt deutlich weniger ein beim Bremsen. Etwas

härteres Gefühl auf meiner Test-Buckelpiste. Sonstiges Verhalten soweit ich

heute testen konnte, wie zuvor.

Zu hart? - Vorspannhülsen gekürzt auf 65 mm

(Juni 2011)

- die erste längere Tour zeigte dann aber eine Unart auf, die ich bisher

noch nie beobachtet hatte: Lenkerflattern um die 60 km/h (Shimmy). Zwar nur wenn kurz

die Hände vom Lenker, aber eben doch unschön. Luftdruck war korrekt,

Profiltiefe auch - als Ursache vermutete ich also die härteren

Federn (bzw. der geringere Negativfederweg).

(aber später zeigte sich, daß die eigentliche Ursache für das Pendeln

Spiel im Lenkkopflager war...!)

- aber zurück zur anfänglichen Vermutung, deren Logik an sich nicht

vollkommen falsch ist:

- von dem "weichen Beginn" der progressiven Feder wird vermutlich

recht viel durch die Vorspannung (3 cm = 15 kg) aufgezehrt. Lösung könnte

also sein, die Vorspannung um 1 cm zu reduzieren, und somit beim

Negativfederweg in etwa dorthin zu kommen, wo ich vorher war (ca. 1 cm

tiefer).

- Das starke Bremseintauchen, was mich zuvor gestört hat, sollte dann

durch die Progression der Federn aufgefangen werden, dem "härteren

Ende".

|

- Gesagt, getan - aus zölligem Rohr 2 neue Distanzhülsen angefertigt,

Länge 65 mm (vorher 75 mm). Und nochmal Gabelöl raus, Kartuschen raus ...

- Effekt:

- siehe Tabelle oben. Insgesamt wieder recht tiefes

Einsinken in Ruhelage, und zwar schon ohne Fahrer, also allein durch die ca.

knapp 100 kg Radlast vorne. Die 40kg von

mir (angenommen 50% meiner 80 kg) bewirken dann nur wenig zusätzliches

Einsinken. (Auch hier wirkt vielleicht schon die Progression.)

- beim Bremsen sinkt die Fuhre dennoch nicht so tief wir früher ein - die

Progression ist also durchaus wirksam, die Federn als solche "bringen's".

- "Entspann dich":

- Im übrigen habe ich danach nach längerer Zeit die ganze Gabel mal wieder

"entspannt": alle Verschraubungen (Gabelbrücken, Rad, auch Gabelstabi) gelöst,

etwas "gebockert", und dann von oben nach unten (nur das Rad zuerst) wieder

angezogen. Denn insgesamt schien mir die Gabel auch schlecht anzusprechen -

vielleicht auch ein Grund für's Lenkerflattern? Das hätte ich mal zuerst

machen sollen ...

- Eine Testfahrt über eine extreme Buckelpiste und "freihändig" ergab denn

auch eine spürbare Verbesserung.

- Next step: Vorspannung wieder auf 70 mm. Aber das hat Zeit.

- Aber wie gesagt: der "Shimmy" hatte eine ganz andere Ursache.

|

|

24 Liter Tank & Sitzbank & Rahmenheck & zugehöriger

Kofferträger (2002)

- eigentlich wollte ich nur den größeren Tank, weil dieser einfach

bulliger aussieht: besonders von vorne und oben finde ich den 19l-Tank

etwas mickrig, und auch von der Seite finde ich den 24l-Tank sehr viel

schöner. Die Proportion von Motor und Tank gefällt mir so viel besser. Siehe

Bildergalerie.

|

mit Lackierung 250€ |

- Aber: die Basic-Sitzbank paßt nicht dazu ..., also die andere

Sitzbank besorgen. Die Wunderlich-Bank ist für den Fahrer super,

ist auch länger & somit für Sozia bequemer, und der Bezug gefällt

mir gut. (Es ist nicht nur der "Henkel" oben am Tank, es ist auch eine

keilförmige Lücke zwischen Basic-Original-Sitzbank und 24l-Tank, die

beide das Auge beleidigen.)

|

ca. 150€ |

- diese Bank paßt aber nicht auf das Basic-Rahmenheck (Bank zu lang) ð

also das andere Rahmenheck

auch noch dazu (war glücklicherweise schon das richtige Blau) ...

|

ca. 60€ |

- das längere Heck hat gleichzeitig den stabileren & tieferen

Gepäckträger, der mir sowieso besser gefällt

|

|

- jetzt passen die Basic-Kofferhalter nicht mehr: Befestigungspunkte

liegen jetzt weiter hinten

, was mit den Koffern dran schwerpunktmäßig ein Nachteil ist,

aber ok, geht nicht anders, also die Kofferhalter auch noch ...! , was mit den Koffern dran schwerpunktmäßig ein Nachteil ist,

aber ok, geht nicht anders, also die Kofferhalter auch noch ...!

|

ca. 50€ |

- Fazit: so kann's mit Modellen gehen, wo es noch kein durchgängiges,

kostenoptimiertes, schon in der frühen Designphase durchgestyltes Baukastensystem

gab ...

- So gefällt sie mir einfach besser, auch wenn es ein paar Kilo

mehr bedeutet.

- Apropos: das Gewicht beträgt 220 kg mit knapp

halbvollem Tank (mit Personenwaage vorn und hinten gewogen)

Federbein: White Power gegen Öhlins (2005)

White Power - Serie bei "Basic"

- Das Federbein der Basic (ein an sich sehr gutes

White Power) ist gemessene 490 mm lang und somit 10 mm kürzer als die 500

mm langen Standard-Federbeine aller anderen

GS-Modelle und Baujahre.

- Dadurch verringert sich der Positiv-Federweg hinten um ca. 1,5 - 3 cm (diese Werte

ergeben sich je nach Vorspannung).

- das tiefer "hängende" Heck ist für mich ein optischer Nachteil.

Vgl. auch das Foto hier.

- um das Heck wenigstens ein wenig höher zu bekommen, muß man beim

White Power die Federvorspannung stark erhöhen, was wiederum

...

- den Komfort hinten auf schlechten Straßen verringert (im Gelände

stört es hingegen nicht so)

- der Negativfederweg wird dann zu klein: "Auskeilen" im

Gelände oder auf "Wellblech-Schotterstraßen".

- andererseits ergibt sich eine geringere Sitzhöhe: dies ist wirklich interessant erst

ab ca. 165 cm "Größe" abwärts

- Dadurch, daß bei der Basic das Heck tiefer liegt als bei allen anderen

GSsen,

läßt sich die Basic übrigens deutlich schwerer aufbocken, weil man mehr Weg ohne

Federunterstützung zu bewältigen hat.

Ich habe mir daher ein gebrauchtes, jedoch frisch überholtes Öhlins (ältere

Typbezeichnung "BM 8363", das mit der hydraulischen Federvorspannung,

heute wird dieses als 46 DRS bezeichnet)

besorgt und ein Experiment gemacht. Länge gemessene 500

mm. Ziele waren:

- das Heck etwas höher zu bekommen

- die Federbeine generell zu vergleichen

- die Kurvenwilligkeit durch steileren Gabelwinkel weiter zu verbessern

- last not least: die hydraulische Federbasis-Verstellung ist eine feine Sache

...!

Umbau

Der Wechsel hat so seine (wenn auch kleinen) Tücken:

- das Oberteil des Federbeins hat nicht genügend Freiraum zum Rahmen

hin.

|

|

|

White Power: genügend Freigang |

Öhlins: das "Eck" der

Federbeinaufnahme streift oben beim Einfedern |

Um das Problem zu lösen, kann man entweder am Rahmen

die Ecke abfeilen (so wird es in der Öhlins-Anleitung empfohlen) oder am Federbein.

Weil bei mir nur ganz wenig abzunehmen war, habe ich letzteres (mit einer Dremel) gemacht,

aber vorsichtig, man weiß ja nicht genau, wie dick das Material ist.

Mehr als 1 mm keinesfalls hier abnehmen, sonst besteht die Gefahr des

"Durchbruchs" mit Gasaustritt!

(Irgendwie erinnert mich das an die Logik von Silent

Hektik, nämlich nicht das Zubehör dem Fahrzeug, sondern das

Fahrzeug dem Zubehör anzupassen . Wobei es hier plausibler erscheint,

denn das domförmige Oberteil ist bestimmt bei vielen Ausführungen

dasselbe (Baukastensystem).)

. Wobei es hier plausibler erscheint,

denn das domförmige Oberteil ist bestimmt bei vielen Ausführungen

dasselbe (Baukastensystem).)

- auf den Bolzen am Winkeltrieb müssen die beiliegenden, sehr dünnwandigen Hülsen mit leichten Schlägen

geklopft werden, damit der Innendurchmesser des Bolzenauges und der

Lagerbolzen am Winkeltrieb nicht zu großes Spiel haben.

- Warum wird nicht gleich

das Bolzenauge des Federbeins passend gefertigt?

Das könnte man bei dem Preis eigentlich erwarten.

- damit es einem nicht so geht, wie dem armen Menschen

hier ,

sollte man diese Lagerstelle gut (also mit lange haltbarem Fett)

schmieren.

- hier war das Lager fest, und daraufhin hat es das untere Auge

abgeknickt... das Aufsitzen am Gepäckträger hat schlimmeres

verhindert!

- zur Schmierung dieser Stelle siehe

Anmerkung hier.

|

|

- am Rahmen geht es eng zu, der Gepäckträger muß zur Montage an der Fußraste gelöst

und zur Seite gedrückt werden. Tip: erst unten am Winkeltrieb aufschieben, dann oben

einfädeln.

- Schmierung des unteren Lagers des

Federbeins: (dies stammt vom Betroffenen des obigen Bildes, er hat sich

mit der Materie beschäftigt...!)

- es genügt nicht, den Lagerzapfen am Hinterradantrieb zu schmieren, um

ein Fressen zu vermeiden. Obwohl das sicher nicht schadet, aber die

Mutter hält das untere Auge am Winkeltriebsgehäuse fest.

- Was man schmieren sollte, ist das eigentliche Lager im Alukörper des

Federbeins, was jedoch fast unmöglich ist.

- Erstens ist das Lager mit O-Ringen versiegelt, die man irgendwie

wegpopeln muss,

- zweitens hat das Lager keinerlei Vorrichtung, irgendwelches

Schmiermittel in die Nähe der Laufflächen zu bekommen.

- Wie man an der

SKF Bezeichnung erkennt, handelt es sich eindeutig um ein

"wartungspflichtiges" Lager, was uns Oehlins nicht erzählt!

- Am besten testet man das Lager bei jeder sich bietenden Gelegenheit

(z.B. beim Schwingenausbau) auf Leichtgängigkeit und wechselt es bei

Bedarf.

Verlegung des Hydraulikschlauches

- zumindest bei meinem Öhlins war die Verlegung des Hydraulikschlauches

etwas trickreich - dachte ich zumindest anfangs ... :

| der Schlauch musste über dem oberen Auge in die

Aufnahme im Rahmen gelegt werden (also bevor das Federbeinauge dort rein

rangiert wird), damit er nicht den Seitendeckel stört. Besser wäre es,

wenn der Abgang des Hydraulikschlauchs nach hinten ragen würde, Richtung Batterie.

Aber so geht es auch. Die hier erkennbaren Scheuerstellen am Hydraulikschlauch haben eine andere

Ursache

. Beim Einfedern wird die Situation entspannter und nicht noch

enger. . Beim Einfedern wird die Situation entspannter und nicht noch

enger.

Am besten wäre es natürlich, man könnte das golden eloxierte

Teil einfach drehen.

Das hielt ich aber anfangs für nicht

möglich... siehe folgender Absatz.

|

|

- Dieses Problem ließ sich erst später lösen:

- zunächst kam die Idee, einfach das Federbein um 180° um seine

Hochachse zu drehen, so daß dann der Abgang des Hydraulikschlauch

nach hinten / innen anstatt wie oben gezeigt nach vorne erfolgt. Das

Ventil zeigt dann aber entgegen der Anleitung

nach vorne. Bei dieser Ausführung ist es (bestätigt von Öhlins)

jedoch egal, in welcher Position das Federbein verbaut ist, da Öl

und Gas durch einen Trennkolben getrennt sind.

- Jedoch sind im Federbeinkopf oben zwei unterschiedliche Buchsen links

und rechts verbaut. Deshalb ist es nicht möglich, das Federbein um

180° verdreht zu montieren, da sonst die Freigängigkeit des

Federbeines nicht gewährleistet ist.

- Aber man kann das (golden eloxierte) Teil, in das der

Hydraulikschlauch mündet, gegenüber dem Rest verdrehen. Dies geht

aber wirklich schwer, außer man entlastet die Feder. Ansonsten fest

zupacken und dann "hgnniiiargh*!"

- ACHTUNG: das entsprechende Teil der NEUEN Federbeine kann man

NICHT verdrehen. Erkennung dieser neuen Federbeine:

- es fehlt die "Distanzhülse" aus Alu, die bei mir genau

hinter dem Rahmenrohr liegt (s. Bild oben)

- oberhalb des Teils, in das der Hydraulikschlauch mündet, sind

dafür gut 5 cm Gewindegänge sichtbar. Die Kronenmutter

"wirkt" (hingegen bei meinem Federbein hat diese

überhaupt kein Gewinde, da kann man drehen bis zum jüngsten

Tag)

- das Teil, in das der Hydraulikschlauch mündet, ist mit einem

Stift sichtbar gegen Verdrehen gesichert.

- hier die neuere Variante des Federbeins (Typ

46DRS),

erkenntlich an der fehlenden Zwischenhülse (Alu), stattdessen ca. 5

cm Gewindegänge oberhalb der Hydraulik-Verstelleinheit (gold eloxiert)

. Laut Datenblatt ist

übrigens dieses Öhlins nur 495 mm lang. Keine Ahnung, ob das stimmt.

|

|

Montage des Vorspanners

|

|

|

- Hydraulik-Einstell-Element von innen am Heckrahmen (ggf. U-Scheiben)

verschrauben, sonst haben die Koffer keinen Platz

|

- Alternativer Ort für die Montage der Vorspanneinrichtung: ich

glaube nur, daß hier von oben her Schmutz reinkommt -> besser stehend statt

hängend montieren.

|

Messungen im Stand

| |

White Power (Serie Basic)

|

Öhlins BM 8363

|

|

Feder 698-24/8.0 ("Standard")

|

Feder 698-21/75

|

| Länge Federbein |

490 mm |

500 mm

(wie andere GS-Bj. Serie) |

| Vorspannung |

ca. 45% der Gewindelänge |

0% am Handrad |

| Gesamtfederweg |

165-160 mm**** |

180 mm (aus BMW-Daten) |

| Federdrahtdurchmesser |

12,45 mm |

12,3 mm |

11,75 mm |

| |

Rest

(err.) |

eingefedert |

Rest

(err.) |

eingefedert |

Rest

(err.) |

eingefedert |

| ohne Fahrer |

eig. Messung

(Empfehlung) |

115-120

mm |

45 mm |

27% |

150 mm |

30 mm* |

16%

(14%*) |

148 mm |

32 mm* |

17% |

| mit Fahrer |

eig. Messung

(Empfehlung) |

95,5-100

mm |

65-70

mm |

40%

(33%***) |

120 mm** |

60 mm** |

33%

(44%**) |

115 mm |

65 mm** |

36% |

| Fahreindruck |

genug Restfederweg für leichtes

Gelände, Handlichkeit gut, aber etwas hart auf Straßen.

|

im Stand härter

wirkend

später wieder darauf gewechselt |

s.

unten

Sitzhöhe gut 1 cm mehr als beim White Power |

- Fahrer: 173 cm, 72 kg

(im Jahr 2005 ...

)

)

- Anmerkungen zur Tabelle:

- "Rest (err.)" bedeutet: gemessen habe ich die Einfederung, daraus dann

den Restfederweg und die %-Werte errechnet

- * Öhlins empfiehlt 20-25 mm, in einer späteren

Unterlage 30 mm

- ** Öhlins empfiehlt 80 mm, bei weniger als 75 mm

eine weichere und bei mehr als 85 mm härtere Feder wählen.

Problematisch ist hierbei jedoch, daß dieser Wert ein absoluter ist und

unterschiedliche Gesamtfederwege nicht berücksichtigt. Im folgenden

wird die "Lehrbuchmeinung" = 1/3 bevorzugt.

- *** "Lehrbuchmeinung" = 1/3

- **** dieser Wert wird nirgends genannt, eigene Rückrechung aus

Meßwerten

- siehe hier zur Federrate allgemein,

und zu einem kleinen Rechenwerkzeug

im Besonderen !

Schlussfolgerungen aus der Messung / Maßnahmen

- das White Power gibt allein unter dem Maschinengewicht schon viel nach. Also noch mehr

vorspannen,

aber dann wird das Fahrgefühl noch härter ... weniger Negativfederweg ...

- White Power scheint deutlich progressiv zu sein: anfangs recht weich (s.o.), dann härter

werdend (mein zusätzliches Gewicht läßt es nur um 25 mm weiter einfedern).

- eigenartigerweise ist der Federdrahtdurchmesser beim WP am größten,

somit müßte es eigentlich schon auf den ersten cm recht hart sein (was es

dann hinterher durchs Vorspannen auch wird, aber eben nicht am Anfang.

Vielleicht weicheres Material als Öhlins?)

- die Standard-Öhlins-Feder ("698-24/8.0": 8.0 steht dabei nicht für "80

kg", sondern vermutlich für eine "Federrate" von 80 N/mm) ist offenbar für mich zu hart: sie gibt unter

meinem Gewicht zu wenig nach. Es ergibt sich sogar ein noch geringerer

Negativfederweg als beim WP,

dafür 2 cm mehr Sitzhöhe - und beides war nicht mein Ziel. Auch Öhlins

empfiehlt eher mehr Einsinken unter dem Fahrer (siehe Tabelle und Anmerkung

** oben).

- Konsequenz: gegen nächstweichere Feder eintauschen.

- nächstweichere Feder: 698-21/75

- nächsthärtere Feder: 698-26/8.5

- Erwartung bei der weicheren Feder:

- stärkeres Einsinken ohne Fahrer: ca. 35 mm

- Einsinken mit Fahrer um ca. 75 mm

|

|

Wechsel auf weichere Feder "698-21/75"

- Messung mit weicherer Feder:

- nur wenig mehr Einsinken ohne Fahrer: ca. 32 mm statt 30 mm mit der

Standardfeder

- Einsinken mit Fahrer um ca. 5 mm mehr als mit der Standardfeder. Auch

mit dieser weichen Feder wird die Öhlins-Empfehlung von "80 mm

Einfedern unter dem Fahrer" nicht erreicht (s. dazu aber Anmerkung

**).

- aber die Hauptsache: wirkt beim Wippen im Stand erheblich weicher als

die Standardfeder, sogar weicher als das White Power (siehe

Federdrahtdurchmesser!)

- Setup: Zugstufe 14 Klicks (von "ganz zu" oder "ganz auf"

ausgehend? - muß ich nochmal nachgucken!)

- hier übrigens die Erklärung der

Ziffern auf den Öhlins-Federn, und die

Bedeutung der Buchstaben in der

Typbezeichnung (bei den neueren

Ausführungen)

Fahrverhalten Öhlins:

Bezug ist die offenbar für mein Gewicht passende Feder "698-21/75".

- fühlt sich mit dieser Feder im Stand erheblich weicher als mit der

Feder "698-24/8.0" an, sogar weicher

als White Power wirkend

- Sitzhöhe ca. + 1 cm gegenüber vorher mit dem White Power

- weicher auf schlechtem Belag, nicht mehr so "stuckerig"

- Hinterhand ruhiger auf "Wellblech"

- Kurvenverhalten unverändert: die Anhebung der Hinterhand hat nichts

merkbares geändert (was ich als Vorteil sehe)

- nach wie vor ist freihändig rollen ohne Flattern / Shimmy / Schlagen

von ca. 100 bis 40 km/h möglich

- infolge mehr Höhe späteres Aufsetzen (= bisher noch nicht

geschafft)

Alternativen

- Verlängerung des White-Power-Federbeins um 10 mm: ist z.B. bei FRS

möglich, kostet ca. 80-120 € (Auskunft April 2005).

Reparatur und Neu-Abstimmung (Jan. 2008)

- Auslöser: Ölverlust an der Dämpferstange

- Zur Reparatur an "TRP"

geschickt

- weil das Federbein dafür ohnehin zerlegt werden mußte, gab ich

zusätzlich den Auftrag, die Druckstufe etwas weicher abzustimmen. Vermutlich

hätte dies schon beim Wechsel der Feder gleich mit

erledigt werden sollen.

- Ergebnis: "warum nicht gleich so...?"

- wesentlich komfortablere Hinterhand

- ich kann nur empfehlen, das Federbein auf den eigenen Haupt-Lastfall

abzustimmen!

Zurück zur Original-Feder

- Übrigens habe ich anläßlich dieser Reparatur wieder die vorherige Feder

"698-24/8.0" einsetzen lassen. Diese habe ich zuvor blau pulverbeschichten

lassen - die gelbe Feder (als einziges gelbes Teil) hat mir nicht gefallen.

- Grund: ich vermutete (wie sich zeigte, zu Recht), daß die

Dämpfer-Druckstufe zu hart war, und nicht die Feder. Somit wäre beides

zusammen vermutlich zu weich geworden.

- zusammen mit der relativ weichen

Gabelabstimmung (wenig Vorspannung) paßt jetzt alles zusammen.

Weichere Vergaserfedern

- ein Freund beschwerte sich anläßlich eines Moppedtauschs auf einer Tour

über die Schwergängigkeit meines Gasgriffs - bei seiner Basic ging dieser in

der Tat dramatisch viel leichter. Das waren gefühlte 5 PS Mehrleistung!

- Das habe ich natürlich auch gleich machen müssen:

- statt der originalen Rückzugsfedern für die Drosselklappe kommen die

Federn mit der ET-Nr. 13547678224 zum Einsatz: diese kommen von der

R1200GS und deren Drosselklappen.

- Preis ca. 2€ pro Stück

- die Montage ist, wenn man die Vergaser nicht abbaut oder nach

auswärts dreht, ein echtes Gefummel.

- ferner empfiehlt es sich, das eine Ende der Federn etwas

aufzubiegen, denn diesen Federn fehlt das "lange grade" Stück der

originalen Federn (habe leider vergessen ein Foto zu machen).

- ich werde mal zu meinem Bing-Händler gehen und dann wühlen wir mal,

ob es nicht vielleicht noch besser geeignete Federn gibt.

-

Achtung:

wenn jetzt aber nicht alle Teile sehr leichtgängig sind, also ...

Achtung:

wenn jetzt aber nicht alle Teile sehr leichtgängig sind, also ...

- die Bowdenzüge

- die Drosselklappen selbst

- der Gasgriff selbst (v.a. das Schleifen des

Gummis an der Armatur)

- und auch die Umlenkung und das Kettchen in der Armatur

- ... dann besteht das Risiko, daß sich der Gasgriff nicht von alleine

schließt, oder aber noch schlimmer, daß das Kettchen sich in der Armatur

in eine Schleife legt, und das Schließen der Drosselklappen verhindert -

Vollgas !

- also zur eigenen Sicherheit unbedingt regelmäßig durch "Vollgas im

Stillstand" prüfen. Bei laufendem Motor wird das ganze immer ein wenig

durchgeschüttelt, so daß "Hänger" im Fahrbetrieb unwahrscheinlicher

sind.

- Effekt: genial! Wie gesagt gefühlt 5 PS für 4€.

- sonstige Hinweise:

- bei den 40er Vergasern kann man den Drehwinkel am Gasgriff noch

durch Montage der Hebelchen aus den 32ern verringern

ð "Kurzhubgasgriff" (hatte ich

von Anfang an so gemacht)

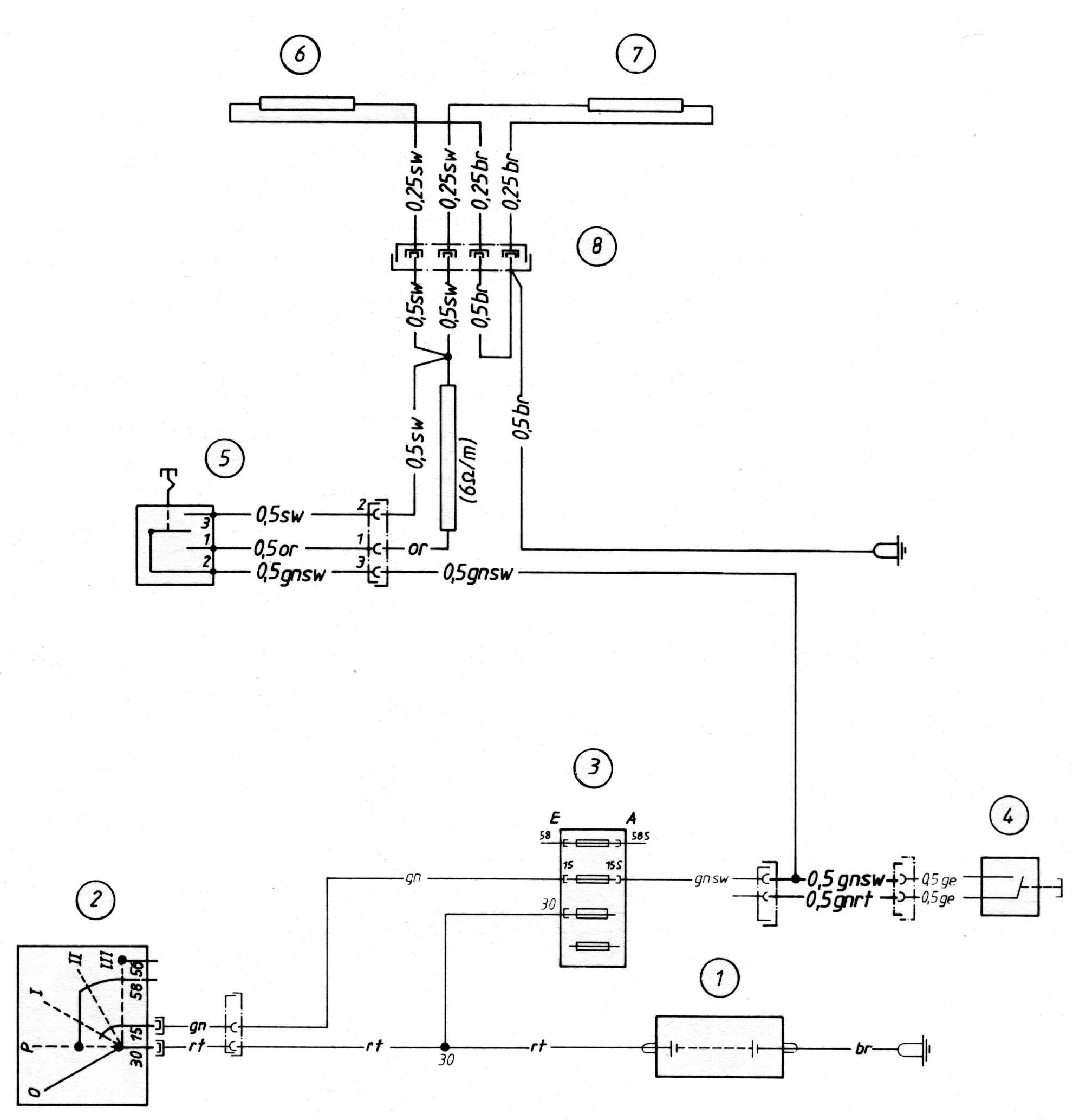

Heizgriffe (2005)

Montage -

Schaltplan - Schalter original -

spezieller Lenkerschalter -

Griffgummis

- Abteilung: "früher als Dekadenz bezeichnet, heute nicht mehr missen

mögen"

- gebraucht gekauft, aber Original BMW Teile

- was mir gefällt: die Verlegung der Kabel innerhalb des Lenkers

- bestätigen kann ich das oft gelesene Statement: Stufe 2 ist schon fast zu

heiß, Stufe 1 ist eher schlaff.

- Teile-Nummern:

- Heizgriff GS/Basic links: 61 31 2300387, rechts 61 31 2300388, je 63,80

+ MwSt.

- Heizgriff RxxR links: 61 31 2300079, rechts 61 31 2300080, je 63,80 +

MwSt.

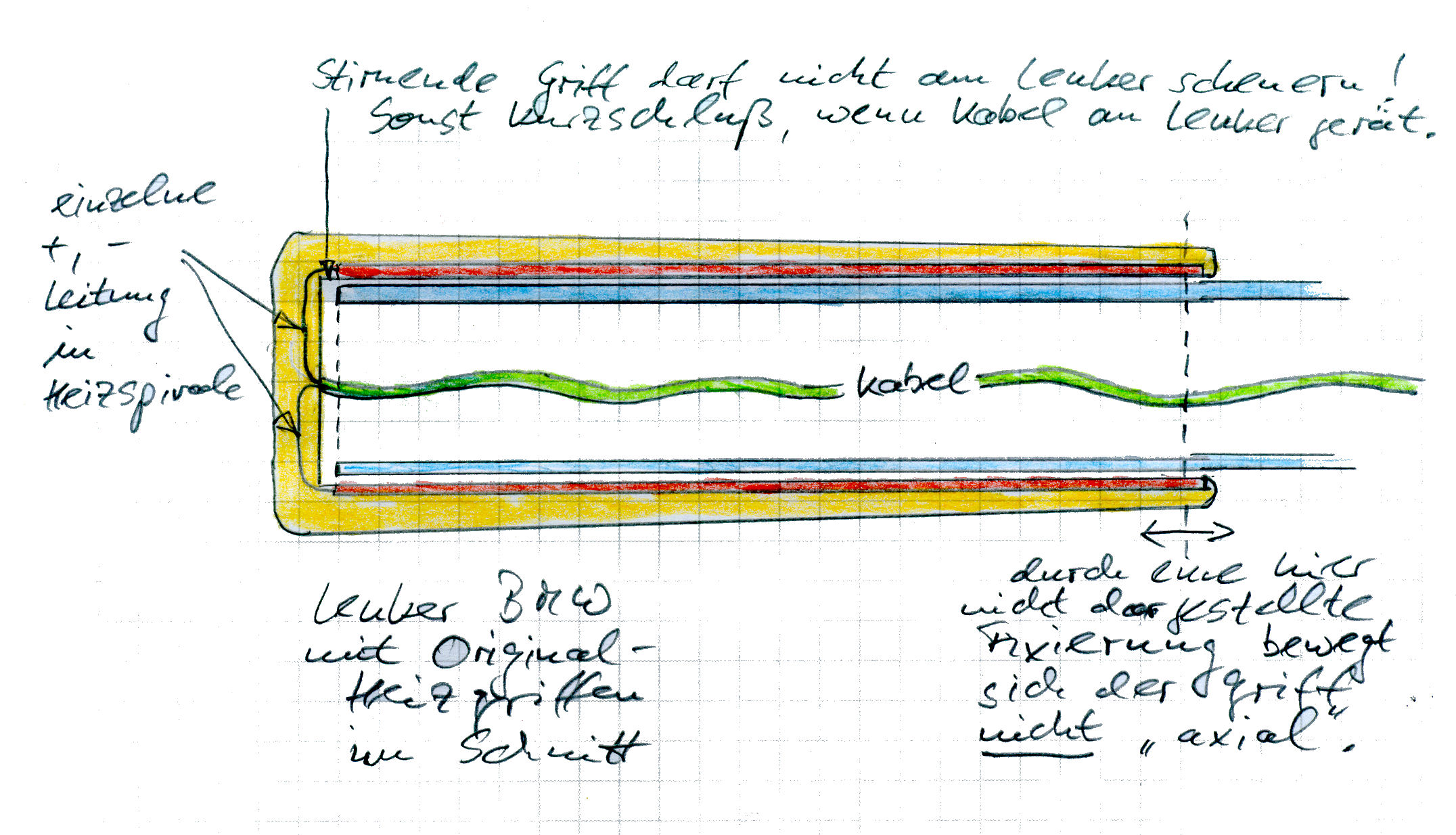

Hinweis zur Montage der Heizgriffe

- der rechte Griff ist bekanntlich der Gasgriff, und der wird munter

gedreht. Weil nun das Kabel des Heizgriffes an dessen Ende angebracht ist

und die Heizdrähte im Griffgummi, verlaufen also die beiden Einzelkabel +

und - ganz außen.

- Daher darauf achten, daß man den rechten Heizgriff nicht "bis zum

Anschlag" auf den Lenker schieben, und in dieser Position dann die Armatur

fixieren. Folgendes Vorgehen:

- Armatur-Klemmung lockern

- neuen Griff aufschieben bis zum Anschlag

- dann das ganze wieder etwa ~3 mm auswärts ziehen und so die Armatur

fixieren.

- Jetzt muß man nur dran denken, wenn einem die Kiste mal nach rechts

bis auf den Griff umfällt, dies erneut zu prüfen.

- Ansonsten passiert nämlich, was mir beim ersten Mal passiert ist: das

Lenkerende reibt solange innen am Griff, bis es eines der Kabel

(vorzugsweise das +) durchgerieben hat. Das gab dann bei mir einen nur

schwer lokalisierbaren

Kupferwurm.

Kupferwurm.

- siehe dazu auch hier ein paar Bilder.

Funktionsweise der Stufe 1 und 2

Vorwiderstand

- die BMW-Heizgriffe werden bezüglich ihrer Heizleistung über einen

Vorwiderstand geregelt. Dieser Vorwiderstand ist bei

Stufe 1 in Reihe zu den beiden Heizgriffen geschaltet, bei Stufe 2 wird

er überbrückt. Die Heizgriffe

selbst sind in beiden Schalterstellungen parallel geschaltet. Der

Vorwiderstand ist als Widerstandsdraht in dem Teil des

Fahrzeug-Kabelbaums, der zu den Griffen führt, ausgeführt.

- bei Heizgriffen von Drittanbietern ist es oft so, daß in Stufe 1

die beiden Griffe in Reihe geschaltet werden, in Stufe 2 dann

parallel

- elektrische Daten:

- Widerstand eines einzelnen Griffes ca. 9 Ohm (diesen kann man messen;

allerdings ist die Messung so niedriger Widerstandswerte mit den

üblichen billigen Meßgeräten recht fehlerbehaftet)

- bei Parallelschaltung ergibt sich daraus ein Gesamtwiderstand von 4,5

Ohm für beide Griffe

- Vorwiderstand: ca. 2,8 Ohm

- Berechnung für Stufe 2: der Vorwiderstand ist überbrückt

- die Bordspannung sei 12,8 Volt

- ein bißchen Physik:

- (1) Spannung [Volt] = Strom [Ampere] * Widerstand [Ohm] oder das

bekannte "U=R*I" oder auch R=U/I

- (2) Leistung [Watt] = Spannung [Volt] * Strom [Ampere] oder

"W=V*A"

korrekter formuliert: P = U * I

oder auch I = P/U

- wenn nach (1) also Volt = Ampere * Ohm ist, dann gilt auch: Ampere

= Volt / Ohm

- das kann man in (2) einsetzen, dann ergibt sich: Watt = Volt *

Volt / Ohm

oder auch: P = U * U / R

- somit: Watt = 12,8*12,8 / 4,5 = 36 Watt in Stufe 2 (auf beide

Griffe verteilt)

ðStufe 2: 18 W Heizleistung pro Griff

|

|

- Bei der Stufe 1 ist es etwas komplizierter zu berechnen (zumindest für

mich, dessen Schulzeit schon sehr lange zurückliegt...).

Hier sind 2 Widerstände in Reihe geschaltet:

- erstens der Vorwiderstand (ca. 2,8 Ohm)

- zweitens die beiden Griffe, die parallel geschaltet sind und die man

sich als einen Widerstand von 4,5 Ohm vorstellen kann

- Watt = (12,8*12,8) / (4,5 + 2,8) = 22 Watt Gesamtleistung -

aber auf den Vorwiderstand und auf beide Griffe verteilt !

- der Gesamtstrom ist also:

- aus (2) oben ergibt sich I = P/U

- P = 22W = (12,8*12,8) / (4,5 + 2,8) - hatten wir soeben berechnet

- U = 12,8V

- somit ergibt sich I = P/U bzw. in Zahlen (12,8*12,8) / (4,5 + 2,8) /

12,8 = 1,75 A

- diese 1,75 A fließen durch den Vorwiderstand - aber nicht mit 12,8

V, sondern mit weniger Volt:

- die Einzelspannungen bei Reihenschaltung verhalten sich wie folgt: U1

/ U2 = R1 / R2, und sie summieren sich zur Gesamtspannung: U = U1+U2

- hier also: 2,8 / 4,5 = 0,62, oder aber 12,8 V = 0,62*12,8 +

0,38*12,8 = 7,96V (für die Heizgriffe) + 4,83V (für den Vorwiderstand)

- somit wird die Leistung zu:

- Vorwiderstand: 4,83V * 1,75A = 8,46 W

- Griffe (beide!): 7,96V * 1,75A = 13,9 W

- (Kontrolle: Summe = 22 W)

- Langer Rechnung kurzer Sinn... :

ðStufe 1: 7 W Heizleistung pro Griff

- Wenn man

den Teil des Kabelbaums, wo der Vorwiderstand sitzt, nach einer Zeitlang in Stufe 1 (bei stehendem Fahrzeug) anfaßt, merkt man eine

sehr deutliche Erwärmung! Da also bleibt die

Energie. Es handelt sich also in Stufe 1 auch um eine

"Kabelbaumheizung".

- diese etwas archaische Funktionsweise mit dem Vorwiderstand könnte

durchaus verbessert werden. Ideen dazu siehe

hier

(lokale Kopie 2004) und

hier

(lokale Kopie 2004).

- siehe auch Schaltpläne.

Der Schalter für Heizgriffe

| Zunächst habe ich die Griffe über den Lenker-Schalter

"Original BMW" bedient. Dieser Schalter hat mir zum einen

wegen seiner Mofa-Optik optisch nicht gefallen, zum anderen wurde

öfters über die Lenker-Kartentasche unbemerkt die Stufe 1

eingeschaltet, was im Sommer meist unbemerkt bleibt, aber unnütz Strom

verbraucht. Zum Dritten muß man zum Umschalten eine Hand vom Lenker

nehmen. Das alles hat mich gestört. |

|

Rückseite des Schalters und Kabelbelegung:

- rot: Stufe 1

- braungelb: Eingang 12 V

- braun: Stufe 2 |

|

Umbau auf Lenkerschalter

- der hier beschriebene Umbau geht nur bei der R 80 GS Basic. Bei den

anderen Modellen ist der rechte Lenkerschalter bereits "belegt".

- Nachtrag 2014: mit diesem Schalter habe ich das auch bei der

HPN wieder gelöst,

allerdings andere Stecker.

Benötigte Teile:

- rechter Lenkerschalter ab Bj. 91 mit dem Lichtschalter

|

|

- hier zum Vergleich der originale rechte Lenkerschalter der

Basic: kein Lichtschalter drin, denn das Licht wird über das Zündschloß betätigt

|

|

- 3 Pins zum Einsetzen in die leeren Steckplätze am

Hauptkabelbaum-Stecker, der das Gegenstück zum Stecker des rechten

Lenkerschalters darstellt

|

habe leider vergessen ein Foto zu machen, aber hier

sieht man sie ...

diese Pins waren gar nicht so einfach zu bekommen: bei BMW nicht

einzeln erhältlich, nur HPN konnte

helfen |

Montage dieses Schalters:

- Lenkerschalter rechts austauschen

- am Kabel des Heizgriff-Schalters "Original BMW" den 3-poligen

plus ca. 10 cm abzwicken (sonst muß man den Stecker am Hauptkabelbaum

ersetzen, und das wollte ich nicht, weil dort das rausguckende Kabel auch

recht kurz ist)

- an diese 3 Kabel die 3 obengenannten Pins anbringen (diesen Arbeitsschritt

habe ich

vergessen, zu fotografieren ...).

- jetzt kommt das wichtigste: wo muß welcher Pin in den Stecker des

Hauptkabelbaums eingerastet werden, damit die Betätigung des Lenkerschalter

Sinn ergibt:

| Schalterstellung |

Wirkung |

| 0 |

Heizgriffe aus |

| 1. Rastung |

Heizgriffe Stufe 1 (leicht

warm) |

| 2. Rastung |

Heizgriffe Stufe 2 (volle

Leistung) |

-

Belegung und "Bedeutung":

Achtung, diese Angaben sind ganz besonders ohne Gewähr, weil ich das

Gefühl nicht loswerde, da beim Protokollieren durcheinander gekommen zu

sein!

| |

Kabelfarben des Original - Heizgriff-Schalters

am Lenker (bzw. seines Steckers) |

Pin-Nr. des Lenkerschalters rechts

(normalerweise für Licht vorgesehen)

(Siehe Foto unten) |

Gegenstück zum Schalter am 3-poligen

weißen Stecker des Heizgriff-Kabelbaums |

| Stufe 1 |

rot |

3 |

Orange |

| Eingang 12 V |

braungelb |

7 |

grünschwarz |

| Stufe 2 |

braun |

4 |

schwarz |

-

hier der Stecker des

Hauptkabelbaums, der mit dem rechten Lenkerschalter verbunden wird, und in

den die 3 Pins von der Rückseite her eingerastet werden. Die Nummern sind

im Kunststoff eingeprägt. Dies ist der Zustand VOR dem Einsetzen der Pins.

(Nachher habe ich leider kein Foto gemacht.)

-

Beim Einsetzen der Pins muß man

übrigens gut darauf achten, daß sie wirklich einrasten! Also kräftig

drücken! (Was übrigens nicht einfach ist: man braucht einen dünnen

Schraubenzieher, der vorne stumpf ist.) Das Einrasten war nämlich bei mir

nicht geschehen, was zu einem Wackelkontakt führte und mir ...

-

des öfteren kalte Finger,

plus schlechte Laune eingetragen hat, was dann die Finger gleich noch

kälter werden läßt

-

und zusätzlich eine

ziemliche Fehlersuch-Orgie :

ich habe zunächst andere Steckverbindungen im Verdacht gehabt, diese

auseinander gefummelt, deren Stecker leicht plattgequetscht, damit sie

mehr "Druck" haben, und liebevoll gefettet, habe Dutzende von

Kabelbindern vernichtet, den Lenkerschalter 2x demontiert (man glaubt

nicht, was da für kleine Federchen und Kügelchen rausfallen und

irgendwo in der Garage verschwinden...

:

ich habe zunächst andere Steckverbindungen im Verdacht gehabt, diese

auseinander gefummelt, deren Stecker leicht plattgequetscht, damit sie

mehr "Druck" haben, und liebevoll gefettet, habe Dutzende von

Kabelbindern vernichtet, den Lenkerschalter 2x demontiert (man glaubt

nicht, was da für kleine Federchen und Kügelchen rausfallen und

irgendwo in der Garage verschwinden... ),

dann schließlich einen neuen (!) gekauft und dann sah ich es

- die 3 neu eingesetzten Pins waren beim ersten Zusammenstecken nach

hinten gedrückt worden ...

),

dann schließlich einen neuen (!) gekauft und dann sah ich es

- die 3 neu eingesetzten Pins waren beim ersten Zusammenstecken nach

hinten gedrückt worden ...

-

Soweit zum

"Kupferwurm" .

Zurück zum Thema.

.

Zurück zum Thema.

-

Hier das Gegenstück, also das

Ende des Kabelstücks des rechten Lenkerschalters: auch hier kann man die

eingeprägten Nummern sehen. Belegung siehe oben.

-

Anmerkung: am Stecker des

originalen Basic-Lenkerschalters sind die Kontakte 3,4 und 7 nicht leer,

sondern eigenartigerweise mit "Dummy-Kabeln" alle miteinander

verbunden. Wozu das, weiß ich nicht. Diese "Dummy-Kabel" erkennt

man auf diesem

Foto.

- die beiden "dicken" Stecker verbinden und den kleinen 3-poligen

Stecker in dessen Gegenstück am Hauptkabelbaum stecken.

- Funktionsprobe!

- Kabel mit Binder fixieren etc. - fertig!

Heizgriffe - Griffgummi und Innenleben

|

ï Griffgummi abgepellt: hier sieht

man schön die Endkappe, wo man aufpassen muß, daß sie nicht am

Lenkerrohr schleift |

|

| ñ oben sieht man links

das erforderliche Spiel, rechts ist das Spiel durch Reindrücken

eliminiert |

| ò unten wird der Griffgummi neu

aufgeklebt |

ò ... und zum Trocknen fixiert. |

|

|

- hier eine primitive Handskizze eines Schnittes durch das rechte

Lenkerende (äh, seitenverkehrt oder von vorne betrachtet):

- Blau der Lenker

- gelb die Griffe

- orange die "Heizschicht" in den Griffen (den Unterschied zwischen

"harter innerer Trägerhülse" der Griffe und "äußere Gummischicht" habe

ich wegglassen)

- grün das Kabel, was innerhalb des Lenkers läuft. Es geht ziemlich

genau mittig in den Griff über, und innerhalb des Materials trennen sich

dann die + und - Litze. Siehe Bild oben.

4-Kolben-Bremssattel

- (Datum: 13.04.2006)

- Hierfür gab es 2 Auslöser:

- die nicht lösbare Problematik mit dem

großen Leerweg und dem "Federn"

(hatte aber mit dem Bremssattel nicht zu tun, wie sich zeigte)

- im April 2006 konnte ich nach mehreren Vollbremsungen, die ich

trainingshalber und bergab hintereinander ausgeführt habe, den Hebel bis

zum Griff ziehen, ohne daß ich das Vorderrad zum Pfeifen bringen konnte

.

An sich war ich bis dahin mit der Bremsleistung nicht unzufrieden. .

An sich war ich bis dahin mit der Bremsleistung nicht unzufrieden.

- alles weitere zum Umbau ist auf "powerboxer.de"

bestens dokumentiert, speziell das Abnehmen von ca. 3,5 mm Material an der einen

Seite.

- Gewichtsvergleich:

- 2-Kolben-Sattel mit Belägen: 1216 g

(Messung von jemand anderem: 1242 g)

- 4-Kolben-Sattel ohne Beläge: 968 g, diese dürften ca. 200 g wiegen

(Messung von jemand anderem: 1142 g inkl. Belägen)

- der 4-Kolben-Sattel ist demnach also 300 g leichter!

- Bestätigung siehe unten.

- TÜV-Eintrag war übrigens

problemlos.

|

|

- Effekt: keine Revolution, aber um das Rad zum Pfeifen zu bringen,

braucht man jetzt fühlbar weniger Handkraft als vorher. Von einer

2-Finger-Bremse ist man aber immer noch Meilen entfernt!

- genauen Beobachtern wird auffallen, daß dieser 4-Kolben-Bremssattel

eigentlich "verkehrtrum" montiert ist:

- oft sind die 2 Paar Hydraulikkolben etwas unterschiedlich groß. Wenn dem

so ist, dann sollte an sich der "auflaufende" (der in Drehrichtung erste)

Bremskolben der kleinere der beiden sein, um die "ablaufende" Belagseite

etwas stärker anzupressen.

- diese Asymmetrie ist auch bei den BMW/Brembo-Bremssätteln so - siehe

Foto!

- Weil jedoch der Bremssattel nicht wie an den Fahrzeugen, von denen er

stammt, hinter der Gabel montiert wird, jedoch an den 2V-GSsen vor der Gabel

(und hier der linke nach rechts), ist es hier umgekehrt.

- das ganze ist aber nicht weiter tragisch. Man nimmt lediglich in Kauf,

daß die Bremsbeläge etwas schräg abnutzen, und zwar stärker an der Seite,

die dem Gabelholm zugewandt ist. Das ist die schlechter einsehbare! Also

dort genau hinschauen! Wenn von vorne sichtbar noch 2 mm Belagstärke

sichtbar ist, dann werden es hinten nur noch 1 mm sein.

Passende Bremssättel (Teilenummern)

| Teile-Nummer |

li./re.** |

Fahrzeug |

Montage bei GS |

| 34112331627 |

links |

R100R (& Mystic), R1100RS,

K1100LT,

K1100RS |

Einzelscheibe (original nur rechts) |

| 34112331628 |

rechts |

R100R (& Mystic), R1100RS,

K1100LT,

K1100RS |

nur bei Doppelscheibe |

| 34112333111 |

links |

R1100GS, R1100RT, R1100R |

Einzelscheibe (original nur rechts) |

| 34112333112 |

rechts |

R1100GS, R1100RT, R1100R |

nur bei Doppelscheibe |

**Beachten: "links" und "rechts" bezieht sich hier auf das

Herkunfts-Fahrzeug. Dort sind die Sättel hinter dem Tauchrohr

montiert.

Weitere Teilenummern, Preise und Gewichte

|

Modell |

BJ |

Teil |

Nummer |

Preis |

Gewicht [kg] |

|

|

K1100 LT |

1991 |

Bremssattel ohne Belag links D=32/34MM |

34 11 2331627 |

285,78 |

1,240 |

Gewichtsangabe kann nicht stimmen! |

|

R100R |

1991 |

Bremssattel ohne Belag links D=32/34MM |

34 11 2331627 |

285,78 |

1,240 |

Gewichtsangabe kann nicht stimmen! |

|

R1100GS |

1998 |

Bremssattel ohne Belag links D=32/34MM |

34 11 2333111 |

245,09 |

0,942 |

Gewicht geprüft - Angabe stimmt |

|

K1100 LT |

1991 |

Bremssattel ohne Belag rechts D=32/34MM |

34 11 2331628 |

285,78 |

1,240 |

Gewichtsangabe kann nicht stimmen! |

|

R100R |

1991 |

Bremssattel ohne Belag rechts D=32/34MM |

34 11 2331628 |

285,78 |

1,240 |

Gewichtsangabe kann nicht stimmen! |

|

R1100GS |

1998 |

Bremssattel ohne Belag rechts D=32/34MM |

34 11 2333112 |

245,09 |

0,942 |

Gewicht geprüft - Angabe stimmt |

|

K1100 LT |

1991 |

Dichtungssatz Bremssattel |

34 11 2331631 |

50,16 |

0,150 |

|

|

R100R |

1991 |

kein Rep.-Satz gelistet, obwohl gleicher Bremssattel wie K1100LT |

|

|

|

|

|

R1100GS |

1998 |

Dichtungssatz Bremssattel |

34 11 2331631 |

50,16 |

0,150 |

|

|

K1100 LT |

1991 |

Satz Bremsbeläge |

34 11 7663764 |

49,65 |

0,288 |

|

|

R100R |

1991 |

Satz Bremsbeläge |

34 11 7663764 |

49,65 |

0,288 |

|

|

R1100GS |

1998 |

Satz Bremsbeläge |

34 11 7658156 |

35,75 |

0,238 |

|

|

R80GS Basic |

1996 |

Bremssattel rechts D=48MM |

34 11 1454186 |

417,00 |

1,246 |

|

- Auffälligkeiten:

- Gewicht und Preis: der 1100er Sattel wird als leichter und billiger

angegeben, dasselbe gilt auch für die Beläge ...?

- den Gewichtsunterschied zwischen den verschiedenen 4-Kolben-Zangen

werde ich bei Gelegenheit nachwiegen.

Bremsbeläge

- passende Bremsbeläge für meinen 4-Kolben-Bremssattel: Lucas MCB 621 SV (Sintermetall),

oder Brembo 07BB2207 (FA 170). Achtung: die meisten 4-Kolben-Bremssättel (so auch die von der "Mystic")

haben laut Katalog die Nr. MCB 680 SV.

- Die Katalogangaben der beiden Hersteller Lucas und Brembo (letzteres

entnommen aus dem Polo-Katalog 2009) stimmen übrigens nicht überein. Sehr

merkwürdig.

Für mich erscheinen die Polo-Angaben insgesamt stimmiger, weil sie besser zu

den og. BMW-Teilenummern passen.

- Es gibt wirklich mechanische Unterschiede der "4V"-Bremssättel, die zu den ug. Bremsbelägen gehören.

Vermutlich (gemäß einigen Aussagen im Netz)

ist es jedoch so, daß beide Belagvarianten passen - bzw. passend gemacht

werden können. Tip: besser die genau passenden kaufen.

- ich selbst habe an meiner neuen 2V-Q eine Doppelscheiben-Anlage, ein

Bremssattel hat die Nase, der andere nicht. Ich habe in beiden die "MCB680"

montiert, also die mit der Einkerbung - paßt.

|

|

Lucas-Katalog-Angaben: R 80 R, K 1100 RT, K

1100 LTS

(R100 fehlt ...?, eine "K 1100 LTS" gibt es nicht) |

Lucas-Katalog-Angaben: R 100 R/Mystic, K 1100 LT/RS,

R 1100 GS/R/RS/RT, R 1150 GS (bis 2001), K 1200 LT/RS |

|

|

| Brembo-Nr. 07BB2207 (FA 170) =

Polo-Art.-Nr. 50100205210: für die R100R und die

K1100er (R80R wird nicht

erwähnt, ist aber wie R100R) |

Brembo-Nr. 07BB2407 (FA 246/407) = Polo-Art.-Nr.

50100205240: sind laut Polo für die R1100er

Modelle |

HE-Bremsscheibe (320er)

- Juni 2009: nach ~50.000 km ist die Original-Bremsscheibe auf 4,4 mm

runter und muß ersetzt werden.

- aus diesem Anlaß habe ich das an sich günstige Angebot von

HE-Bremstechnik ausprobiert: eine 320er Bremsscheibe (inkl. Adapter für den

Bremssattel und ABE) für ~230€. An den Adapter paßt natürlich auch der

og. umgearbeitete 4-Kolben-Bremssattel.

- Montage: problemlos.

- Gewicht (Stichwort ungefederte Massen): ziemlich genau wie die originale

Scheibe (inkl. Träger): ca. 1,7 kg - von daher also kein Vorteil. Zuzüglich

allerdings ca. 200 g für den Alu-Adapter für die Bremszange.

Status: wieder abgebaut !

- Grund: entweder unerträgliches Quietschen / Dröhnen, jedoch gute

Bremsleistung oder aber mäßige Bremsleistung (so wie Original)

Gründe / Erklärung

- 1. Konfiguration: 4-Kolben-Bremssattel, Sintermetall-Beläge Lucas MCB 621 SV.

- Effekt:

- gute Bremsleistung, deutlich besser wie die originale 285er

Bremsscheibe

- aber unerträgliches Quietschen / Dröhnen, lauter werdend,

je stärker gebremst wird. Vibrieren bis in den Lenker. Unfahrbar.

- Bremskolben waren freigängig, korrekt "eingebremst", spezielle

Kupferpaste verwendet, usw.

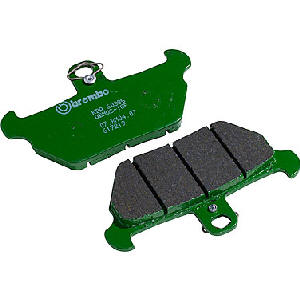

- 2. Konfiguration: 4-Kolben-Bremssattel, "organische"

Bremsbeläge Brembo

FA170 (grüner Belagträger). Diese Beläge wurden in div. Foren als diejenigen

empfohlen, die am wenigsten zum Quietschen neigen, speziell mit der 320er

von HE.

- Effekt:

- das Dröhnen ist weg, nur noch relativ leichtes Quietschen ab

mittlerer Bremsleistung. Aber immer noch nicht geräuschfrei!

- aber: erheblich geringere Bremsleistung. Die Bremsleistung liegt

jetzt auf dem Niveau der Serien-Scheibe. So habe ich mir das nicht

vorgestellt !

Fazit

- Ersatz durch eine 285er Bremsscheibe von Spiegler: hier wird die

originale Scheibe überarbeitet, auf den originalen Träger wird eine neue

Stahl-Scheibe (kein Grauguß)wiederum schwimmend aufgenietet. Kosten ca. 160€

inkl. Versand, also noch günstiger als bei der HE.

- Bremsleistung mit den Lucas-Sintermetall-Belägen wie bei der

originalen 285er, kein Quietschen.

Doppelscheibe

| Teile-Nummer |

Bezeichnung |

|

| 31421458062 |

R100GS Tauchrohr rechts (mit Aufnahmen) schwarz |

|

| 31421458224 |

R100GS Tauchrohr rechts (mit Aufnahmen) gelb |

|

| 31421458061 |

R100GS Tauchrohr links schwarz |

|

| 31421458223 |

R100GS Tauchrohr links gelb |

|

| |

|

|

- Links:

Powerboxer1 und

Powerboxer2

- Nachteil: Gewicht / ungefederte Masse!

- Bremsscheibe R 80/100 GS, D = 285 mm, schwimmend: 1.706 g

- 1 weiteren Sattel: 1142 g (4-Kolben-Sattel)

- Radgewicht: 21 Zoll Kreuzspeiche (ohne Bremsscheibe und Reifen) = 6,1

kg, Reifen ca. 5 kg

- Saldo somit:

- Serie: 6,1 + 5 + 1 x (1,2 + 1,7) = 14 kg

- Doppelscheibe: 14 + 1,2 + 1,7 = 16,9 kg = ein Plus von 20%

- Neuer Hauptbremskolben nötig: Serie ist 13 mm, bei entweder zwei

Original-Bremssätteln (Kolben 48 mm) oder zwei 4-Kolben-Bremssätteln (Kolben

32/34 mm) sollte es ein 15er werden - sonst paßt das hydraulische

Übersetzungsverhältnis nicht mehr (zu wenig Kraft nötig - zu wenig

"Förder-Weg")

Vollständige Absicherung des Kabelbaums

- Oktober 2007: damit mir nicht ein

Kabelbrand wie hier (hier die

lokale Kopie davon)

passiert, habe ich beschlossen, den serienmäßig unabgesicherten Teil

des Kabelbaums auch noch abzusichern, und zwar unmittelbar an der

Batterie. (Das dicke Plus-Kabel zum Anlasser kann man nicht

absichern.)

|

- Im Link oben bzw. der Kopie davon wird die Problematik

beschrieben. Hier ein von obiger Webseite kopiertes Bild mit den

unabgesicherten Teil des

Kabelbaums. Ich habe das ganze nicht weiter geprüft.

|

- Da es aber auch in meinem Freundeskreis einen gibt, dessen Q mal

sehr deftig nach Ampere gerochen hat und danach größere Aktionen

fällig waren, war mir das genügend Handlungsbedarf.

|

|

- Benötigte Teile:

- Sicherungshalter für normale Auto-Stecksicherungen vom

Boschdienst (~2€)

- ca. 20 cm Kabel Querschnitt mindestens 2,5 mm

- 2 Kabelschuhe Stecker, 1 Schrauböse

- Schrumpfschlauch 5 mm für über die Stecker

- 20 oder 30 Ampere Sicherung: 20 sollten ausreichen, habe mir

sicherheitshalber noch eine 30er hinzugelegt. Ersatzsicherungen

nicht vergessen!

- Lötkolben, Heißluftfön für Schrumpfschlauch

- Ich habe alle Stecker / Kabelschuhe akkurat verlötet und alles

mit Schrumpfschlauch isoliert.

- man könnte auch den Sicherungshalter auf die Luftfilterdeckel

schrauben / kleben, dann wäre es noch "ordentlicher", aber stört

dann beim Luftfilterwechsel

- Meine Meinung: Elektrikprobleme - nein danke. Die haben

üblicherweise einen sehr hohen "Ärgerkoeffizienten" oder

Wirkungsgrad: kleinste Ursache ð

Riesentheater. (Sehr beliebt sind ja z.B. durchgescheuerte Kabel

infolge schlampiger

Verlegung.)

|

|

|

|

Lampen: Fassungen

| Ort |

Leistung |

Sockel |

Bemerkung |

| Beleuchtung Drehzahlmesser / Uhr |

2W |

Bajonett BA7S |

gibt's auch in 1,2W |

| Ladekontrollleuchte |

3W |

Glassockel T10 (W2,1 x 9,5d) |

5 mm breit => T5 (W2 x 4,6d) |

| Blinkerkontrolleuchte |

3W |

Glassockel T10 (W2,1 x 9,5d) |

62141244727 |

| Leerlaufkontrolleuchte, Öldruck,

Fernlicht |

2W |

Bajonett BA7S |

gibt's auch in 1,2W |

| Tachobeleuchtung |

4W |

Glassockel T5 (W2 x 4,6d) |

? => eher T10 (W2,1 x 9,5d) |

| Standlicht |

4W |

Bajonett BA9s |

|

| Rück/Bremslicht |

5/21 W |

Bajonett BAY15d |

|

Motorschutz-Verlängerung (2005)

- Original-BMW-Teil. Weil die

Federn des Hauptständers relativ

schwach sind, und daher der Hauptständer ohnehin bei starken

Bodenwellen nach unten pendelt, habe ich die Aluplatte durch Bohrungen

gewichtserleichtert. Außerdem sieht es cool aus ...

Zur Schutzwirkung: nach der Alpentour 2005 habe ich in diesem Teil

eine tiefe Macke entdeckt. Das muß ein ziemlich großer Brocken

gewesen sein (ich hab's nicht mitbekommen), der ansonsten wohl eine

deftige Delle in den Sammler gehauen hätte.

Eckige Ventildeckel (2004)

- nach all den Erfahrungen anderer Leute mit den runden, die schnell

ein Loch haben sollen...

- Die eckigen haben allerdings eine Eigenheit: es läuft ein

Hohlraum voll Wasser, was dann langsam und zischend wieder verköchelt.

Daher hab ich eine Ablaufbohrung

eingebracht.

Hochgelegter Bremshebel hinten

|

|

Hauptständer-Federn

- die Federn des Hauptständers sind relativ schwach, und/oder die

Geometrie ist irgendwie ungünstig - jedenfalls pendelt der Hauptständer

schon bei starken Bodenwellen nach unten, und setzt manchmal hörbar auf. Ist

nicht allzu gefährlich, weil der sofort wieder nach oben gestoßen wird -

aber unschön.

- Wenn die Federn mehr nach oben ziehen würden, z.B. dadurch, daß die Ösen

am Hauptständer weiter unten angebracht wären (bezieht sich auf die

hochgeklappte Position), dann wäre die Sache auch schon besser. (Hier fehlt

jetzt eindeutig eine Skizze mit dem Kräfteparallelogramm, aus dem dann die

Federkraftkomponente, die den Hauptständer nach oben zieht, hervorgeht.)

- eigenartig ist, daß die Hauptständer einiger anderer GS'en sehr viel

strammer oben gehalten werden - habe die Ursache noch nicht rausgefunden

- Alternative: andere Federn. Müssen entweder kürzer oder härter sein. Die

Haken müssen beide "parallel" sein, nicht um 90° verdreht. Und es muß an

einer Seite ein "Hals" von ca. 3 cm wegen der Engstelle zwischen Rahmen und

Ölwanne sein.

- Hier ein paar Federn von anderen BMW's.

- Aktuell verbaut sind diese hier: 46522331805 (L=111MM)

- Der ETK listet komischerweise auch noch folgende für die R80/100GS

auf, aber die sind auf jeden Fall zu lang: 46522301583 (L=143MM)

- R100S: 46521234514 - Up to 09/1980

- R100RS: 46521236282 (L=97MM) - From 09/1980 to 01/1982

- R1100GS und S: 46522314780

- R1150GS: 46532345275 und 46522345456 (2 verschiedene...?)

- R1200GS bzw. R: 46527664706 (D=10) 46537666528 (D=18)

- 1200R: 46527699005 (D=15)

- Problem ist noch offen (April 2008)

Stahlflex-Bremsleitung (2004)

- Stahlflex vorne einteilig (ohne "Röhrchen").

- Hauptvorteil der einteiligen Leitung: Optik, und jetzt kann man den Kotflügel

ohne Probleme wechseln.

- Ansprechverhalten und Dosierbarkeit ist im Grunde gleich geblieben.

"Wunder" kann ich nicht bestätigen. Großer Leerweg am Hebel ist leider ebenso

geblieben (ð

Entlüften).

Kleinkram

Ölthermometer (Meßstab):

- zeigt schnell 120-130 Grad an, max. war 145°. Prinzip im 5. Gang: ab

100 km/h ist Öltemperatur = Geschwindigkeit. Trotz Serienzustand

800 cm³, 50 PS.

- Die XT hatte max.

110° (die hat halt Trockensumpfschmierung). Allerdings ist wohl auch die

Stelle, an der mit dem Meßstab die Temperatur genommen wird, so

ziemlich die heißeste Stelle überhaupt. Bei der XT wurde im Öltank (=

Rahmenrohr = Ölkühler) gemessen und nicht im (nicht vorhandenen) Sumpf. Somit sind

die beiden Werte nicht voll vergleichbar.

- sind also 145°C bedenklich ? Siehe hier zu einer

Tabelle mit Öltemperaturen

bei der 1100er.

Schutz"blech" vorn

- tiefes Schutz"blech" vorn:

wird für Offroad-Urlaube gegen das hohe gewechselt (jetzt problemlos wegen

einteiliger Stahlflex)

Spritzschutz-Verlängerung vorne

- wie an allen meinen Moppeds, habe ich auch an der Basic den

vordern Kotflügel verlängert. Hierfür hatte ich anfangs dickes

Gummimaterial verwendet. Weil dies aber immer wieder nach vorne

schwingt und dann zwischen Reifen und Kotflügel geräuschvoll

eingeklemmt wurde, habe ich irgendwann nach steiferem Material

gesucht. Und bei Obi in Gestalt eines "Baueimers" gefunden:

Kostenpunkt 1,99.

- Schablone aus Pappe - dann Stück aus dem Eimer ausschneiden.

Netterweise hat der Eimer schon "die eine" Kontur, mit einem Heißluftfön

kann man ihm einfach auch noch die zweite Krümmung verpassen - fertig!

- ein Eimer reicht für 3 oder 4 solche Stücke - also 50 Cent für

einen. Ein einschlägig bekannter Händler ruft übrigens für diese

Funktionalität satte 34,90€ auf

... ...

|

|

Windschild

- ach ja, das Windschild: habe ich sofort abmontiert. Grund:

scheußliche Verwirbelungen am Helm. Ich bevorzuge volle Pulle ehrlichen

Gegenwind (und eben

nicht: volle Dröhnung).

---inhaltsverzeichnis ok 18.05.2013---

![]() . Wobei es hier plausibler erscheint,

denn das domförmige Oberteil ist bestimmt bei vielen Ausführungen

dasselbe (Baukastensystem).)

. Wobei es hier plausibler erscheint,

denn das domförmige Oberteil ist bestimmt bei vielen Ausführungen

dasselbe (Baukastensystem).)

![]()

![]() :

ich habe zunächst andere Steckverbindungen im Verdacht gehabt, diese

auseinander gefummelt, deren Stecker leicht plattgequetscht, damit sie

mehr "Druck" haben, und liebevoll gefettet, habe Dutzende von

Kabelbindern vernichtet, den Lenkerschalter 2x demontiert (man glaubt

nicht, was da für kleine Federchen und Kügelchen rausfallen und

irgendwo in der Garage verschwinden...

:

ich habe zunächst andere Steckverbindungen im Verdacht gehabt, diese

auseinander gefummelt, deren Stecker leicht plattgequetscht, damit sie

mehr "Druck" haben, und liebevoll gefettet, habe Dutzende von

Kabelbindern vernichtet, den Lenkerschalter 2x demontiert (man glaubt

nicht, was da für kleine Federchen und Kügelchen rausfallen und

irgendwo in der Garage verschwinden...![]() ),

dann schließlich einen neuen (!) gekauft und dann sah ich es

- die 3 neu eingesetzten Pins waren beim ersten Zusammenstecken nach

hinten gedrückt worden ...

),

dann schließlich einen neuen (!) gekauft und dann sah ich es

- die 3 neu eingesetzten Pins waren beim ersten Zusammenstecken nach

hinten gedrückt worden ...![]() .

Zurück zum Thema.

.

Zurück zum Thema.